かつお節とは何でしょうか?

かつお節は製造段階によって呼び名が異なります。カツオを煮熟(しゃじゅく)し、いぶして乾燥させたものを“荒節(あらぶし)”と言い、“荒節”の表面を削って“節”の形をととのえたものを“裸節(はだかぶし)”と言います。さらに“裸節”にカビ付けしたものが“枯節(かれぶし)”です。それらを称してかつお節と言います。

What is katsuobushi?

Katsuobushi is called by different names at different stages of production. Skipjack tuna that has been simmered and smoke-dried is known as arabushi (“rough fillet”). The surface of the arabushi is then shaved to create the characteristic fillet shape, yielding what is called hadakabushi (“naked fillet”). Hadakabushi sprayed with mold is termed karebushi (“dried fillet”). The general term for all these is katsuobushi.

かつお節(鰹節)は、製造工程において一切の添加物が加わることがなく、製法、姿、形、ともに古くから、日本の食文化を形成してきました。昨今では技術革新によって、製法、利用方法等で多様化しています。

日本鰹節協会では古くからの伝統を尊重しつつ、様々な視点を踏まえ、下記文章をかつお節(鰹節)の定義とさせていただきます。

カツオを原魚とし、頭部・内臓等を除去する原魚処理、および煮熟を施し、タンパク質を凝固させた後に、焙乾(くん乾)を繰り返して水分が26%以下にのものを称します。

焙乾工程を経たものを荒節とし、荒節の表面を削って整形したものを裸節、さらにカビ付けしたものを枯節と称し、数回のカビ付け処理をしたものをとくに本枯節として分類しています。

節の形態から、カツオが二分された節を亀節、四分された節を本節とし、本節においては背肉部から製造された節を雄節、腹肉部の節を雌節と称しています。

※その他、かつおなまり節、およびかつお成形節等と称されるカツオの加工品については、かつお節(鰹節)には含めません。

※当会の「かつお節(鰹節)の定義」は、かつお節(鰹節)の製法や製品の基本的名称などについての自主制定です。今回、カビ付け回数の数字的表記は行っていません。JAS法において決定されている「削り節」に関してはそれらの事項を準拠するとともに、かつお節(鰹節)に関して問題点があれば提言と改正を検討いたします。

日本最古の文献「古事記」等で 「堅魚(かたうお)」「煮(に)堅魚(かたうお)」と紹介されており、これがかつお節(鰹節)の起源であるともいわれています。その後、戦国時代、かつお節(鰹節)は梅干と共に携帯しやすい兵食として広がり、名前の語呂でもある“勝男武士”とも相まって、縁起の良い、貴重な食材としてその地位を確立したようです。

かつお節(鰹節)の燻製法が考案されたのは1600年代半ば頃です。紀州の甚太郎という人が土佐国(高知県)の宇佐浦で始めたのが起りで、その後、土佐の与市がこれを改良し、ほぼ現在と同じ燻製法を完成しました。これが土佐節の起りで後に伊豆の安良里浦に伝えられて伊豆節が生まれる等、日本各他に広がっていきました。

かつお節(鰹節)作りは、まずカツオを選別することから始まります。主に大きさ、鮮度、脂肪のつき具合を見ています。

「生切り」とは、頭や内臓、余分な肉などを除去し、かつお節(鰹節)の原形に切りおろす作業のことです。

「籠立て」とは、「生切り」されたカツオ(節の原型)を煮熟するために、籠に並べていく作業です。ただ、並べるだけの作業ではなく、ねじれていたり曲がっていたりすると、その状態で煮熟されるために、形の良いかつお節(鰹節)ができあがらなくなります。

「籠立て」の状態で煮釜の中で入れます。これが煮熟です。煮熟の目的は、筋肉中の水分が拡散しやすいように、タンパク質を十分に凝固させることです。その結果、よく肉のしまった、また苦味などのクセのない上等なかつお節(鰹節)ができあがります。

煮熟が終ると、次に風通しのよい所に置きます。この作業が「放冷」です。これによって身をひきしめます。

「骨抜き」は水槽の中で行われます。骨、皮、ウロコ、皮下脂防、汚れなどが除かれます。最初に皮をとりますが、一部は残しています。このあとの「焙乾」の際に身くずれを防ぐと同時に、残った皮が、「焙乾」時にシワをつくり、シワの状態が「枯れ」具合、つまり乾き具合を判断する目安になるからです。

「焙乾」とはいぶすことです。かつお節(鰹節)作りの独特の言い回しになります。「骨抜き」を終えた段階での節は、70%弱と多量の水分を含んでいます。この水分を繰り返し燻すことで徐々に減らしていきます。また焙乾の合間に、「あん蒸」という寝かせる作業を挟みます。かつお節(鰹節)を作るには、内側にある水分を表面に拡散させ、外に出す必要があります。「あん蒸」なしに一挙に焙乾してしまうと、節は表面だけが堅くなり、水分が中に封じ込められてしまうからです。

焙乾の最大の目的は水分を減らすことですが、それ以外にも菌の繁殖を防いだり、酸化を防止したり、また香りづけをしたりする役目もあります。焙乾の際に使用する薪は主にナラ、クヌギなどの堅木が良いとされています。この段階でできあがったものが「荒節」と呼ばれるものになります。

1回目の焙乾後に「整形」が行われます(「修繕」とも呼ばれます)。節の中には身が欠けていたり、傷がついていたりするものが確認できた場合、次の工程に進めなくなることがあります。このため、カツオの身を使用し、節を綺麗に整えていきます。「整形後」も引き続き焙乾していきます。

「削り」では焙乾後、表面に付着したタール分や焙乾中ににじみでた脂防分をまずとり除きます。同時に形を整えていきます。荒節段階では焙乾による熱変形で、凹凸があったり曲がっていることがあるからです。ほかにも、害虫や不良なカビを防いで保存力を高めたり、香りを保ったりする役目も担っています。

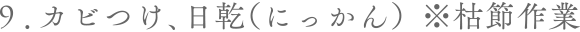

良質のカビ菌を噴霧し、カビの力を使って焙乾で減らした水分を、さらに減少させます。他にも、カビに節の筋肉の脂防分を吸収させて、肉質を良くしたり、節の表面にカビの被膜をつくることで香味が抜けないようにします。カビが生えたら、日にあてて乾燥させる。これを繰り返して「枯節」になります。

※JAS法では二番カビまでつけてしあげた節を枯節としています。

生産者によって節の状態を見極めて、さらにカビ付回数を重ねていき完成するまでに半年かかることもあります。

画像提供:焼津鰹節水産加工業協同組合

カツオ以外にもさまざまな魚を使用して節が作られてきました。以下、ご紹介します。

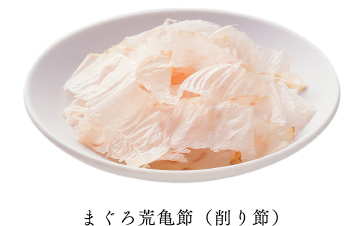

まぐろ節は、キハダマグロを原魚とします。節類の中ではもっとも生産量が少なく、特に枯節の生産量はわずかです。だしにすると味が淡泊な上色も薄いため上品な椀に仕立てるのに適しています。高級料理店での需要が高く、また糸けずりにもよく使われます。

そうだ節の原魚はマルソウダガツオとヒラソウダガツオです。主に熊本や鹿児島など西日本各地で生産されますが、産地として特に有名なのが土佐清水です。そうだ節でとっただしは味が濃厚で色がつくのが特徴です。そのためそばつゆやうどんなどの濃いだしをとるには最適です。じっくり時間をかけることでうま味が引き出されます。

さば節の原魚の中心はゴマサバです。ヒラサバは脂肪が多く鮮魚や切り身に使用されますが、脂肪の少ない時期であれば節に加工されます。関東ではカビ付をしたさば節が好まれますが、この枯節でとっただしは香りがあっさりいているにもかかわらず味が濃く、そのため醤油や味噌とよく合います。

むろ節は、ムロアジを原魚とします。むろ節でとっただしはやや黄色みを帯び、味はさば節よりまろやかでさっぱりしています。また魚臭さも少ないと言えます。

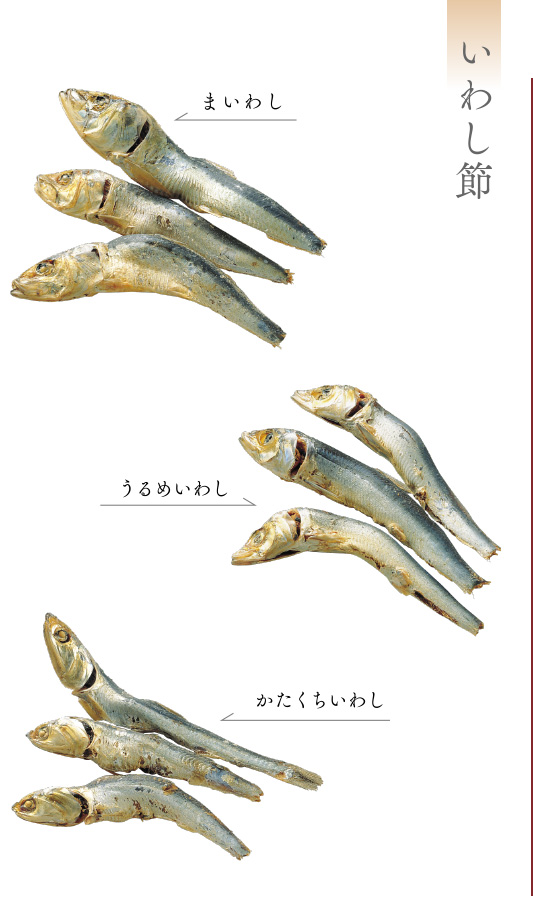

いわし節は、カタクチイワシ、ウルメイワシ、マイワシ、タレクチイワシ、などを原魚とします。いわし節は主に関西だけで使用されており、こんぶを合わせるのが一般的です。煮物、うどん、みそ汁のだしとして用いられます。

(※)マークの冊子のみ、ご要望があれば小冊子をお送り致しますので、お問合せください。

「かつお節とその仲間たち」

(小冊子 28頁)

かつお節、まぐろ節、そうだ節、さば節、むろあじ節、いわし節等を写真つきで紹介しています。ほかに、製造やうまみ、だしについても説明。この1冊で節類について理解できる構成になっています。

「かつお節でおいしい食卓」※

(リーフレット 見開き)

“やなせたかし先生”の協会オリジナルキャラクターを配したリーフレット。ぱっと一目でわかる節の仲間たちと、削り節を使った簡単レシピを紹介しています。

「かつお節倶楽部」

(小冊子 32頁)

栄養満点のかつお節は家族の味方。ただかけるだけに留まらない削り節を使ったレシピを紹介しています。忙しいひとときでも、さっと一かけを。ほか、だしの取り方や、かつお節の栄養についても説明しています。

「かつおぶしってすごいんだ」※

(小冊子 18頁)

日本の伝統的食材である“鰹節”を通して、食育とは何かを学んでいきましょう。小学校高学年向けからの食育用小冊子です。工場見学、社会科見学でも活用できます。

「Katsuobushi」※

(英語版小冊子 22頁)

かつお節(“KATSUOBUSHI”)を紹介した英語版の小冊子。先に開催されたミラノ万博で配布しました。かつお節の製造方法、焙乾、カビ付けの効果等を説明しています。